编者按:

遵义职业技术学院自2021年2月获批贵州省首批“三全育人”综合改革试点建设高校以来,牢牢抓住立德树人根本任务,赓续精神血脉,传承红色基因,突出价值引领,“十大育人”工作体系不断夯实,成效日益凸显,为加强典型宣传,特开设专栏,展示综合改革项目的建设情况,不断推进“三全育人”落地落实落细。

07“走出去”与“请进来”相融合,提升文化育人影响力

近年来,学院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针和全国职业教育大会精神,落实立德树人根本任务,通过“七融合七提升”,将传承文化与人才培养相结合,挖掘遵义红色文化资源,丰富文化育人载体,创新文化教育形式,文化育人工作不断取得新成效。

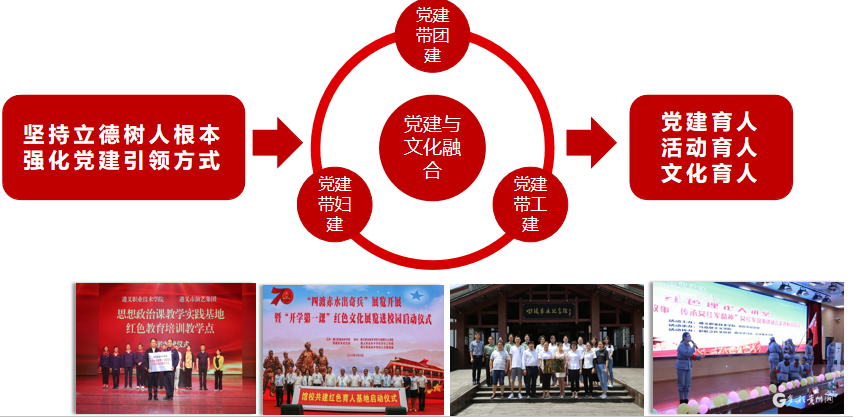

一、党建活动与文化浸润相融合 提升文化育人引领力

坚持立德树人根本,扩大党建育人方式的广度、提高党建育人要求的精度、拓展党建育人内容的深度,充分发挥各基层党组织的政治优势和组织优势,全面提高人才培养质量;聚焦课堂育人主渠道,重点围绕党的奋斗目标、宗旨、历史等方面,持续深入推进学生社会主义核心价值观教育、理想信念教育、爱国主义教育、国情形势教育、法治教育等,提升学生综合素养;坚持以党建带团建,以团建促党建,将党建活动与文化浸润相结合,选树了一批在学习励志、实践奉献、参军报国、诚信友善、创新创业、志愿服务等方面的先进典型,以此感召和影响广大师生,有效促进青年学生形成正确的世界观、人生观和价值观。

二、校外阵地与校内平台相融合 提升文化育人协同力

学院先后与遵义会议纪念馆、四渡赤水纪念馆、苟坝会议纪念馆等红色基地合作,构建馆校共建的协同育人模式,推动红色展览进校园,形成校企资源共享、社会协同参与的创新育人机制。打造了多个红色育人载体和平台,如学生活动中心、双创中心、1935文化广场、红色文化长廊、彩虹文化体验馆等,2023年获得全省教育系统“理想信念教育基地”授牌。学院不断探索创新,连续举办五届“彩虹文化艺术节”、非遗文化进校园展示及“红色遵义”进校园宣讲、校园“长征跑”系列活动等。同时,“三走进三提升”实践活动持续推行,国防预征班活动独具特色,非遗进校园工作体验丰富,实现了红色文化育人的个性化发展。

革命精神特区、特色党建阵地、思政育人基地、文化展示平台

三、思政课程与课程思政相融合 提升文化育人聚合力

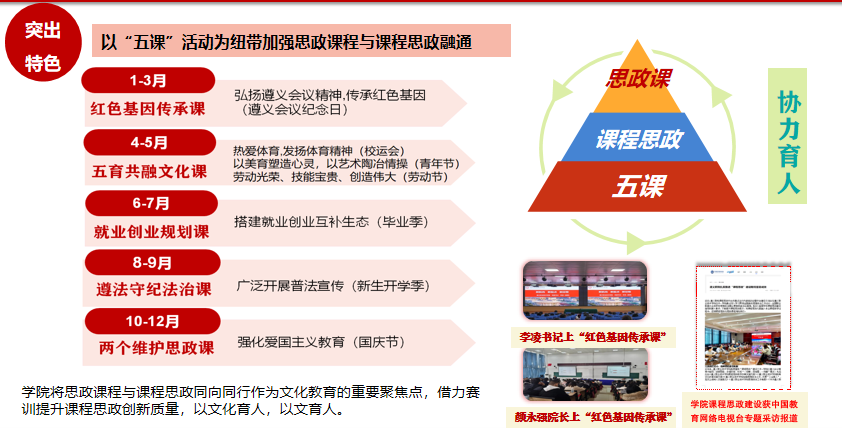

推进思政课程与“课程思政”同向同行和改革创新,完善机构设置,成立了课程思政教学研究中心及分中心,构建了学院-职能部门-教学单位-教研室-教师五级联动体系。将课程思政改革成效作为教师教学评价、评先选优、晋职晋级以及教学单位绩效考核的重要依据。深化学院“12125”课程思政运行模式,以党建引领、部门协同、上下五级联动为一体,构建了思想政治理论课、公共基础课和专业(实训)课“三位一体”的思想政治教育课程体系。进一步构建行走的思政课堂,举办“课赛融合”大赛,坚持以赛促教,连续4年组织课程思政教学比赛,课程思政示范课程立项18门。现代农业系邱宁宏《植物保护》课程获贵州省课程思政示范项目。

以“五说”活动为平台检验课程思政开展成效,以“五课”活动为纽带加强思政课程与课程思政融通,学校课程建设成效显著,“思想道德修养和法律基础”“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”课程获得省级优秀思想政治理论课程。

四、思想性与艺术性相融合 提升红色文化育人感染力

学院牢记习近平总书记“传承红色基因、讲好遵义故事”的殷切嘱托,将中华优秀传统文化、红色革命文化、职业文化、地域文化、大学文化融为一体,构建独具特色的“红色塑魂、蓝色致用、绿色出彩”的“彩虹文化”育人体系,以“四红工程”“八个一红”活动、思政课“三融合三链接”、教师“三走进三提升”等载体深化彩虹文化育人内涵,实现职业技能和职业精神培养高度融合。培育了“‘四红五进’赓续红色血脉”育人模式,校园“彩虹文化”系列作品先后荣获贵州省教学成果一等奖和特等奖,入围全国职业院校文化建设50强。开设“娄山大讲堂”,有效利用重大纪念日契机举办学生红色故事、红色情景剧讲演活动,将红色情景剧比赛纳入思政课实践教学项目。组织实施“中华经典诵读工程”“中国优秀传统节日振兴工程”,开展“礼敬中华优秀传统文化”等活动,编写《赓续红色血脉·100个红色故事》《校园“彩虹文化”》《遵义红色旅游》等系列校本教材。

彩虹文化”育人体系

三走进三提升、三融合三链接

“四红”浸校,赓续红色血脉,传播红色文化

营造红色环境,让红色文化红遍遵职

开展校内外、线上线下红色文化教育

”五进”润教,传播红色文化,汇聚力量之源

五、环境育人与文化传承相融合 提升文化育人渗透力

充分利用宣传平台和空间,多渠道、立体化地展示和传播优秀传统文化,营造浓厚的校园文化氛围。

在规划校园路网命名时,将长征途中有重大意义的地名运用其中,按照“横水纵山”进行布局,彰显遵义地域特色和红色文化,加快新大门、新图书馆、五四广场和1935广场的建设,结合红色长廊、红色校园路网、主题园林等育人场景建设,丰富“路—地—林—馆”红色育人新地标,拓展处处有“红色”的育人环境。

学院在校园内打造了重走长征路校园跑体验路线,让学生们行走在校园里就能体验到从“瑞金”出发,经历“血战湘江”“遵义会议”“四渡赤水”“飞夺泸定桥”“爬雪山”“过草地”,直至“大会师”“抵达延安”的长征全过程,让全体师生立志赓续红色血脉,传承红色基因。

将生态文明思想渗透到教育教学和人才培养的全过程,从绿色、低碳、循环、可持续发展与文化传承的角度出发,合理规划校园整体布局,各类设施齐全,特别注重人文教育对师生潜移默化的影响力。

学院现建有“榛子林”——寓意榛子(真子),遵职矣,遵义职院之学子也;“百竹园”——贵州省教育厅特色林业(竹)产业链人才培养项目“竹品种资源圃”,“职教林”——纪念“职教二十条”颁布,“爱国林”——纪念《新时代爱国主义教育实施纲要》的颁布及爱国主义教育培训基地合作联盟会议召开;“知行林”——寓意坚持“产教融合、校企合作、工学结合、知行合一”等各类文化园林5处,实现了优美校园环境与场景化教学的综合教育功能。学院先后荣获“全省文明校园”“全省安全文明校园”“全省生态文明校园”等荣誉称号。

六、实境感悟与网络参与相结合 提升文化育人传播力

学院在推进校地合作,共建红色文化实践基地的同时,创新红色文化教育的形式载体。参加了由济宁职业技术学院牵头的“‘文化+网络’双赋能的数字化思政教育教学资源库网络思政教育共同体”工作,我院与成都智云鸿道信息技术有限公司联合开发的《红色金融》虚拟仿真体验教学项目先后在北京、成都等全国性交流会上展演,成为独具特色的红色文化育人平台。深化网上主题教育活动,师生原创的《采茶韵》等作品产生了较好影响,广泛开展“我的中国梦”主题教育活动,推选了一批优秀成果。

七、“走出去”与“请进来”相融合 提升文化育人影响力

学院坚持把理想信念教育放在首位,多次聘请专家学者进行专题辅导,加大力度建设好马克思主义学院,深入实施青年马克思主义者培养工程。建成“周建松思政名师工作室”。学院党委主要领导先后在全国高职院校党委书记嘉兴南湖峰会、全国高职高专思想政治理论课建设集体备课专委会、贵州省职业院校思政工作研讨会等会议上分享了本成果的做法和成效。浙江金融、深圳职院、无锡科院、贵州交通职院、铜仁职院等50余家兄弟院校来校考察交流。学校承办了职教分会的8次全国性会议,承接浙江金融、四川省思政联盟、西藏自治区组织部等红色教育培训10000余人次,培训效果显著。